05/01/2021

Sanglantes mises en scène

Antonin Varenne, L’artiste, La Manufacture de livres, 2019, Points, 2020

Antonin Varenne, L’artiste, La Manufacture de livres, 2019, Points, 2020

Ça commence tambour battant. Chapitre 1 : du côté de Ménilmontant, une jeune femme s’est jetée par la fenêtre avec ses deux enfants. Chapitre 2 : dans le centre commercial de Bercy 2, un pompier se fait descendre par un cambrioleur. Fin du chapitre 3 : nous apprenons que nous sommes en septembre 2001, et que les tours du World Trade Center viennent d’être détruites par des avions. Chapitre 4 : Jules Armand, de son vrai nom David Kurjeza, peintre de la place du Tertre, se fait assassiner en rentrant chez lui par un inconnu qui lui a lancé : « Moi aussi je veux être artiste ! Moi aussi je veux peindre ! ». Et il y a vingt-cinq chapitres…

C’est le début d’une série de meurtres visant des artistes, dont on retrouve les cadavres au centre de mises en scène esthétiquement élaborées, impeccablement propres, véritables œuvres d’un « artiste » macabre. C’est Virgile Heckmann, inspecteur hors normes (socialement, professionnellement, individuellement), qui est chargé de ces affaires. Outre quelques adjoints officiels, dont un jeune inspecteur de la police scientifique qui n’a pas fini sa formation mais dont l’efficacité est certaine, il est officieusement secondé par Max Marty, ancien détective privé reconverti dans l’entretien acrobatique de façades et futur père de famille, et par Roland Parques, ancien médecin avorteur en pleine décrépitude crasseuse, mais qui a gardé quelques compétences. Un trio pour le moins pittoresque, dont chaque membre va jouer son rôle à sa façon très personnelle, le plus souvent décontenancé face à la « folie » du tueur.

C’est le début d’une série de meurtres visant des artistes, dont on retrouve les cadavres au centre de mises en scène esthétiquement élaborées, impeccablement propres, véritables œuvres d’un « artiste » macabre. C’est Virgile Heckmann, inspecteur hors normes (socialement, professionnellement, individuellement), qui est chargé de ces affaires. Outre quelques adjoints officiels, dont un jeune inspecteur de la police scientifique qui n’a pas fini sa formation mais dont l’efficacité est certaine, il est officieusement secondé par Max Marty, ancien détective privé reconverti dans l’entretien acrobatique de façades et futur père de famille, et par Roland Parques, ancien médecin avorteur en pleine décrépitude crasseuse, mais qui a gardé quelques compétences. Un trio pour le moins pittoresque, dont chaque membre va jouer son rôle à sa façon très personnelle, le plus souvent décontenancé face à la « folie » du tueur.

Certes, sous la houlette du policier, l’affaire sera résolue, mais ce ne sera pas sans mal ni sans casse. Antonin Varenne mène son lecteur dans un labyrinthe dramatique mais non dénué d’humour (noir, bien sûr), dans un labyrinthe palpitant et pathétique, et il le malmène aussi, son lecteur, comme sont malmenés les personnages – les enquêteurs, les victimes et leur entourage –, dont l’épaisseur psychologique et l’existence problématique donnent un aperçu de la complexité humaine. L’artiste est un vrai polar à suspense, qui n’occulte pas les enjeux socio-politiques, historiques, artistiques et psychologiques, ce qui en fait aussi un roman à part entière.

Jean-Pierre Longre

18:35 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, francophone, antonin varenne, la manufacture de livres, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

30/12/2020

Passion, liberté, poésie

Michel Peyramaure, La scandaleuse, Calmann-Lévy, 2020

« Aimer et écrire furent les fils entremêlés dont j’ai tissé ma vie. » Cette phrase placée sous la plume de Louise Labé, et qui synthétise sa vie, est suivie d’une profession de foi singulièrement moderne : « Je revendique aussi pour mes sœurs l’accès au savoir et à la parole, et de vivre selon leur plaisir, comme je l’ai presque toujours fait ». Elle ne l’a sans doute pas formulé réellement de cette manière, mais c’est l’un des points sur lesquels a voulu insister Michel Peyramaure.

« Aimer et écrire furent les fils entremêlés dont j’ai tissé ma vie. » Cette phrase placée sous la plume de Louise Labé, et qui synthétise sa vie, est suivie d’une profession de foi singulièrement moderne : « Je revendique aussi pour mes sœurs l’accès au savoir et à la parole, et de vivre selon leur plaisir, comme je l’ai presque toujours fait ». Elle ne l’a sans doute pas formulé réellement de cette manière, mais c’est l’un des points sur lesquels a voulu insister Michel Peyramaure.

Celui-ci, pour décrire cette « Belle Cordière » qui fut l’une des grandes figures de la vie culturelle lyonnaise, lui invente des mémoires écrits à la fin de sa brève existence (1522-1566) dans sa maison de la Grange-Blanche à Parcieux (ou « Parcieu ») où elle s’est retirée, entre Saône et Dombes. C’est donc une autobiographie fictive qui nous fait découvrir ou redécouvrir un personnage pluriel : fille de cordier, mariée à un autre cordier affectueux et fort indulgent pour son épouse volage, elle fut femme d’action, de lettres et de plaisirs, muse et créatrice, de belle réputation auprès des poètes, mais plutôt de mauvaise auprès du peuple (d’où le titre du livre).

On ne retracera pas ici la destinée mouvementée maintes fois évoquée de Louise, qui a connu (parfois intimement) de grandes personnalités (comme le dauphin Henri, futur Henri II ou le cruel baron des Adrets), des écrivains prestigieux (Maurice Scève, Clément Marot, Pontus de Tyard, Joachim Du Bellay, François Rabelais) et de belles amours souvent brèves ou orageuses… Ce qu’elle narre ici, par la plume de Michel Peyramaure, relève parfois autant de l’imaginaire que du réel, de la légende que du témoignage, du roman que de la biographie, mais on y décèle la vérité d’un personnage ancré à la fois dans son époque tourmentée (les guerres de religion avec leurs massacres et leurs destructions, les épidémies, les manœuvres politiques…) et dans la société lyonnaise. Et même si d’aucuns contestent son talent de poète, voire son existence, on garde en mémoire le portrait d’une jeune femme passionnée, dont le charme, le goût de la liberté et les écrits ont traversé les siècles.

Jean-Pierre Longre

18:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, biographie, histoire, poésie, francophone, michel peyramaure, calmann-lévy, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

24/12/2020

Une campagne de rêve

Lionel-Édouard Martin, Roxane, Le bateau ivre, 2020

Lionel-Édouard Martin, Roxane, Le bateau ivre, 2020

Ils sont trois, la soixantaine bien mûre et encore alerte, l’embonpoint assumé, qui après de belles carrières se sont retirés dans leur bourg poitevin d’origine et y forment un « petit cénacle ». Apéritifs quotidiens, copieux repas, conversations interminables, pêche à la ligne, virées dans l’antique AX de l’un d’entre eux… La belle vie, régulière et joyeuse, animée par les récitals de trompe de chasse qu’ils donnent à l’occasion de certaines festivités, revêtus de l’habit rouge traditionnel. Oui, la belle vie, « genre bourgeois-bohèmes des champs, caves profondes, animaux de compagnie », à peine dérangée par quelques Parisiens cherchant à s’installer à la campagne, air pur, « harmonie bucolique » et prix modiques.

Parmi eux, en voilà un qui attire particulièrement leur attention, se renseignant auprès du maire, écumant les agences immobilières, achetant la littérature locale, faisant le trajet à plusieurs reprises et restant même plusieurs jours à examiner ses projets : un moulin au bord de la rivière ? Une grosse propriété ? Un domaine agricole ? Nos trois retraités suivent, espionnent, enquêtent. L’un d’entre eux arrive même à converser avec lui et s’empresse de faire son rapport à ses congénères. Son rêve : s’installer complètement avec sa femme et leur fille Roxane, une enfant fragile, trop sensible à la pollution citadine. Le « zig », avec lequel ils lient une sorte d’amitié malicieuse, commence vraiment à les intriguer, à troubler leur tranquillité. « Qu’est-ce qu’il a, ce zig, de spécial pour à ce point nous obséder ? ». Réponse incertaine : « Sa façon peut-être de s’accrocher à nous, ça fait désespoir de petit baigneur cherchant la perche, comme tombé dans lui-même, dans sa rivière propre, il est là qui panique, mais la perche est une farce, un sucre d’orge, une illusion, ça fond quand on y touche. » Comme si le « petit cénacle » devinait qui est vraiment le « zig ».

Dans son style nourri d’images pittoresques et originales, d’un lexique riche et mêlé, d’une syntaxe rebondissante, avec un sens ravageur de l’humour et du pathétique réunis, Lionel-Édouard Martin mène son roman par étapes successives, faisant alterner les points de vue par le truchement des monologues (ceux du « zig » – y compris les SMS qu’il échange avec Maryelle, sa femme – et ceux du trio), nous laissant savourer quelques morceaux de bravoure (telle la scène affolante d’un molosse déversant son trop-plein, disons… d’affection sur un humain). Peu à peu se mettent en place les ruses du dit trio, le piège qui sera tendu au « Parisien », jusqu’aux surprises finales, au dénouement dévoilant les rêves inaccomplis. Pour le « zig », c’était « rêves à tous les repas, collations comprises, l’imagination flamboyante, le monde lui entre dans la bouche, il le mâche, en fait des mots. » Tout un monde de mots : l’auteur sait de quoi il retourne.

Jean-Pierre Longre

18:17 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, francophone, lionel-Édouard martin, le bateau ivre, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

18/12/2020

Immigration et « nouvelles patries »

Boris Adjemian, Les Petites Arménies, Éditions Lieux Dits, 2020

Boris Adjemian, Les Petites Arménies, Éditions Lieux Dits, 2020

L’histoire des Arméniens, depuis plus de cent ans, est semée de malheurs, de massacres, de migrations, mais aussi de résilience, et les derniers événements (nouvelle guerre du Haut-Karabagh, exactions des « loups gris » contre des communautés arméniennes en France…) font ressurgir les tribulations passées. La France, et particulièrement la région Rhône-Alpes, comprennent de nombreux foyers de fixation provisoire ou définitive des exilés arméniens ayant fui le génocide de 1915 et ses suites, qui se sont prolongées tout au long des années 1920-1930. L’ouvrage de Boris Adjemian rend compte avec beaucoup de précision de l’installation de ces exilés dans les villes de la vallée du Rhône et de ses alentours, Lyon et Villeurbanne, Saint-Étienne, Grenoble, Roanne, Vienne, Privas, Valence (ville privilégiée), et aussi des localités moins peuplées telles que Décines, Pont-de-Chéruy, Meyzieu, Romans, Largentière…

Trois grandes parties fixent la chronologie : « Groung » (la grue, emblème de l’oiseau migrateur), « les temps de l’exil », section qui étudie les origines et le déroulement de l’émigration, et montre que l’installation des individus, des familles et des communautés s’est heurtée à l’hostilité et aux préjugés raciaux de l’administration française (tracasseries, rejet, menaces d’expulsion etc.), et s’est faite le plus souvent dans le dénuement, mais qu’à force de volonté l’adaptation s’est effectuée par le travail, les regroupements par affinités, la préservation des traditions culturelles restant compatible avec l’intégration. La deuxième partie, « Haynots » (petites patries), analyse justement la « stabilisation » par la création d’associations ou unions, de « partis et chapelles »… « Dans les années 1920-1940, en dépit des mouvements croisés induits par l’arrivée de nouveaux immigrants et les départs répétés pour l’Arménie soviétique, les colonies arméniennes de la vallée du Rhône se stabilisent progressivement. Les hauts lieux de la présence arménienne (rues, quartiers, immeubles collectifs) s’affirment. La mise en place de structures communautaires favorise l’ancrage social des Arméniens, l’épanouissement d’une vie associative et culturelle, ainsi que l’appropriation et l’identification de nouveaux terroirs. » Les naturalisations se réalisent peu à peu, les « apatrides » devenant français, surtout à partir de 1939 et de la mobilisation. La troisième partie, « Houshamadyan, de la mémoire au patrimoine », décrit l’enracinement d’une communauté qui, tout en gardant son identité, a « pris ses marques » dans le tissu régional (et national). Actuellement, la mémoire se fixe sur les grands événements de l’histoire du peuple arménien tels que le génocide et les exils, le groupe de résistants dont Missak Manouchian était le chef, bien d’autres encore, cela grâce aux lieux culturels et cultuels, aux noms donnés à des rues et des places, aux jumelages, aux monuments (le Mémorial de Lyon, le « Centre du patrimoine arménien » de Valence etc.), aux commémorations régulières…

Ce volume présente plusieurs facettes : il est le fruit d’une recherche documentaire rigoureuse et approfondie, d’une quête de témoignages probants, d’une analyse historique et sociologique serrée ; il présente concrètement l’histoire de ces « petites Arménies » avec beaucoup de clarté et d’empathie, partant souvent d’exemples particuliers pour parvenir à une vision générale ; enfin, l’iconographie est à la fois riche, parlante et émouvante : photos de familles, de groupes, d’individus, reproductions de documents officiels, de passeports, de lettres… Voilà qui en fait à la fois ce qu’on appelle un « beau livre » et un essai historique, un ouvrage qui peut se lire de plusieurs manières et qui, s’il concerne au premier chef les Arméniens de la région, peut être mis entre toutes les mains.

Jean-Pierre Longre

17 rue René Leynaud

69 001 LYON

Tél : +33 (0) 4 72 00 94 20

Fondée en 2000, Lieux Dits est une maison d’édition spécialisée dans le Beau livre illustré dont le catalogue s’articule autour de trois thèmes principaux, le patrimoine, la photographie et récemment une collection sur le monde du travail plus particulièrement destinée à l’orientation professionnelle.

Issue du monde de la photographie, Lieux Dits attache une attention particulière à la reproduction de l’image imprimée dans des ouvrages de belle facture.

Le catalogue de Lieux Dits possède plus de 700 titres auxquels viennent s’ajouter une vingtaine de nouveautés par an.

19:22 Publié dans Essai, Histoire, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, histoire, beau livre, francophone, arméniens, boris adjemian, Éditions lieux dits, jean-pierre longre, arménie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

13/12/2020

Être ou ne pas être poète

Jean-Jacques Nuel, Mémoire cash, éditions Gros Textes, 2020

Jean-Jacques Nuel, Mémoire cash, éditions Gros Textes, 2020

« Certains lecteurs disent / que tu es un poète / d’autres disent que tu n’es pas / un poète ». Question de mots. Pendant de nombreuses années, Jean-Jacques Nuel s’est voulu uniquement prosateur – récits, textes brefs –, mais la poésie se niche aussi dans ces formes. Et maintenant qu’il s’est remis aux vers (et installé à la campagne…), on se dit que ces vers ne sont pas éloignés de la narration, voire de la relation autobiographique : date et lieu de naissance, fonctions officielles à la préfecture du Rhône, parcours lyonnais (rue Vaubecour, parc de la Tête d’Or, librairies de la place Bellecour…), ou vie actuelle dans un village bourguignon.

Si ce n’était que cela, on se demanderait où la dénicher, la poésie. Rassurons-nous, elle est bien là, dans ce lien mystérieux et souvent contradictoire qui se tisse entre la mémoire et le réel, entre le passé et le présent, dans cette confrontation qui se joue entre les images mentales et la vie quotidienne, celle du bureau de poste, de la boulangerie, des trajets en bus, des voyages en train, des modes d’écriture (moyens matériels ou agencement des mots). Ce lien, cette confrontation débouchent souvent sur un trait final qui se fait prolongement propice à la méditation. « Les 2 bords de la plaie / du temps / s’étaient refermés / un quart de siècle après / tout est à peine / une poussière / d’éternité ».

N'oublions pas non plus que poésie et humour peuvent faire bon ménage, ce qui donne à l’auteur l’occasion de ne pas prendre les poètes trop au sérieux : « Les 2 stands les plus fréquentés / statistiquement / du marché de la poésie / restent la buvette / et les toilettes ». Que dire aussi de l’ouverture d’un sachet de raisins secs qui mène au désespoir existentiel, dans une formule à saisir à des degrés différents (« et ce besoin tardif / de réparation / quand la situation est devenue / irréparable ») ? Et de cette question taraudante : « Lorsque j’écris des choses banales / pourquoi restent-elles / banales / alors que Bukowski tapant / sur sa machine bruyante des choses pareillement / banales est touché / par la grâce » ? Il est vrai que « la création reste inexplicable / et le mystère entier ». Gardons cet aphorisme à l’esprit, nous apprécierons d’autant mieux la lecture de Mémoire cash.

Jean-Pierre Longre

19:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, jean-jacques nuel, éditions gros textes, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

08/12/2020

Découvertes, souvenirs et coups de cœur

Île-de-France, Un autre patrimoine, réalisé par la Région Île-de-France, direction de la Culture, service Patrimoines et Inventaire, direction de la publication Julie Corteville, Éditions Lieux Dits, 2020

Île-de-France, Un autre patrimoine, réalisé par la Région Île-de-France, direction de la Culture, service Patrimoines et Inventaire, direction de la publication Julie Corteville, Éditions Lieux Dits, 2020

« Île-de-France »… D’où vient ce nom ? Il date du XVe siècle, désignant « un territoire compris entre trois cours d’eau : la Marne, la Seine et l’Oise. » Et selon Charles Estienne en 1552 : « L’isle de France contient ce qui est depuis sainct Denys dict en France, jusques a Roissy et Montmorency : et generalement le contenu entre les revolutions et sinuositez de la riviere de Seine, vers la Normandie d’un costé, et la Picardie de l’autre. » Province à part, puisqu’elle est « région-capitale », elle est particulièrement riche en témoignages du passé mais aussi en innovations diverses. Cet ouvrage met en relief l’héritage « pluriséculaire », le patrimoine « remarquable » dont jouit cette région.

Les trois grandes sections (« Partir au vert », « Là où souffle l’esprit », « Au cœur de la modernité ») sont rythmées par des chapitres spécifiques illustrés par de magnifiques photographies, au contenu parfois inattendu. Nous découvrons par exemple dans le chapitre « Une ruralité méconnue » des fermes, dont certaines fort anciennes, parsemant la campagne agricole, et complémentairement l’originalité de la gastronomie « populaire et princière ». Découverte aussi des « villégiatures » construites par les familles aisées entre les XVIIIe et XXe siècles. Plus connus, les jardins des châteaux mettent en mémoire de majestueux points de vue.

Les trois grandes sections (« Partir au vert », « Là où souffle l’esprit », « Au cœur de la modernité ») sont rythmées par des chapitres spécifiques illustrés par de magnifiques photographies, au contenu parfois inattendu. Nous découvrons par exemple dans le chapitre « Une ruralité méconnue » des fermes, dont certaines fort anciennes, parsemant la campagne agricole, et complémentairement l’originalité de la gastronomie « populaire et princière ». Découverte aussi des « villégiatures » construites par les familles aisées entre les XVIIIe et XXe siècles. Plus connus, les jardins des châteaux mettent en mémoire de majestueux points de vue.

Le « souffle » de « l’esprit » est d’abord illustré par les grands édifices religieux, l’accent étant mis sur l’architecture gothique (bien sûr Notre-Dame de Paris et la basilique Saint-Denis, sans oublier Provins ou Étampes, entre autres), mais aussi par le « patrimoine religieux » du XXe siècle, églises, temples, synagogues, mosquées etc. Ce sont encore les lieux de pouvoir comme Le Louvre, Versailles, le château de Vincennes… De même les lieux artistiques : musées, ateliers, œuvres plus ou moins expérimentales telles que celles de Calder, Dubuffet ou Buren. Des points de vue sur certains théâtres donnent des images, au-delà des bâtiments renommés, d’« une constellation de salles » de style art déco, et c’est une jolie surprise. La section consacrée à « l’esprit » se termine, et c’est justice, par les lieux d’études : lycées, universités, centres de recherche, avec des photos d’une grande originalité (voyez celles de l’École nationale supérieure des télécommunications ou du lycée Camille Sée).

Preuve que l’Île-de-France est bien une terre d’innovations, le chapitre « Au cœur de la modernité » est consacré aux « cathédrales de l’industrie », manufactures et usines mises en valeur par l’archéologie industrielle ; puis à l’architecture des banlieues, des pavillons aux grands ensembles, avec ses réussites et ses échecs. Les transports terrestres et aériens et, pour finir, les équipements sportifs concluent ce tour d’horizon sinon exhaustif, du moins remarquablement représentatif de la diversité d’un patrimoine inépuisable. Si les textes décrivent et explicitent clairement chaque facette de ce patrimoine, les photographies pleine page pour la plupart relèvent de l’art, aussi bien du point de vue thématique que du point de vue esthétique. Complété par la localisation précise des sites photographiés et par la « liste des publications du service de l’inventaire d’Île-de-France », cet ouvrage permet à chacun de trouver des souvenirs, des pistes de visites et des coups de cœur… et une belle idée de cadeau.

Jean-Pierre Longre

17 rue René Leynaud

69 001 LYON

Tél : +33 (0) 4 72 00 94 20

Fondée en 2000, Lieux Dits est une maison d’édition spécialisée dans le Beau livre illustré dont le catalogue s’articule autour de trois thèmes principaux, le patrimoine, la photographie et récemment une collection sur le monde du travail plus particulièrement destinée à l’orientation professionnelle.

Issue du monde de la photographie, Lieux Dits attache une attention particulière à la reproduction de l’image imprimée dans des ouvrages de belle facture.

Le catalogue de Lieux Dits possède plus de 700 titres auxquels viennent s’ajouter une vingtaine de nouveautés par an.

16:39 Publié dans Essai, Mots et images, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : beau livre, essai, photographie, francophone, anglophone, région Île-de-france, Éditions lieux dits, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

07/12/2020

« Une effacée magnifique »

Gaëlle Josse, Une femme en contre-jour, Les Éditions Noir sur Blanc, 2019, J’ai Lu, 2020

Gaëlle Josse, Une femme en contre-jour, Les Éditions Noir sur Blanc, 2019, J’ai Lu, 2020

Vivian Maier était une photographe exceptionnelle, et personne ne le sut jusqu’à sa mort en 2009… Pourtant, la photo était « au cœur de sa vie », c’était « son œil, sa respiration, son toucher, sa façon d’être. ». Et elle n’a « jamais cherché la moindre reconnaissance, alors qu’elle aurait pu publier ses clichés, les exposer, faire montre de son œuvre. Pourquoi ? Toutes les hypothèses sont possibles, mais cette discrétion est sans doute liée à une condition sociale modeste doublée d’une fierté l’incitant à fuir les éventuelles déceptions : « S’épargner le refus, le rejet. »

C’est en tout cas ce que suggère Gaëlle Josse, dans son récit sensible, émouvant, fouillé qui, à partir de la découverte d’une œuvre aussi abondante que passionnante, compose la rétrospective d’une vie à la fois humble et mouvementée. Née en 1926 aux États-Unis d’une mère originaire du Champsaur, dans les Hautes-Alpes françaises, et d’un père dont la famille venait de l’empire austro-hongrois, Vivian subira les mésententes, les querelles, les mensonges, la dégradation sociale de ses parents. Réfugiée un temps dans le berceau familial français, elle reviendra à New-York, repartira, voyagera, vivra à Chicago, partageant son temps entre son métier de nounou pour des enfants de familles aisées (il faut bien vivre) et sa passion secrète pour la photographie. « Sa vie avance entre ces deux pôles, le plus souvent emmêlés, son métier de gouvernante de jeunes enfants, à domicile, et ses déambulations photographiques. » Sociable, « curieuse de tout », sûre d’elle et de ses opinions, elle reste partout et toujours solitaire, ne cherche pas à plaire – et ses nombreux autoportraits, souvent complexes et savamment élaborés, ne sont pas des entreprises de séduction, mais relèvent plutôt de la recherche visuelle. Photographe de rue, elle fixe sur la pellicule des inconnus pris sur le vif, ceux qu’en général personne ne remarque, « les exclus, les marginaux, les abandonnés, les abîmés, les fracassés… »

C’est en tout cas ce que suggère Gaëlle Josse, dans son récit sensible, émouvant, fouillé qui, à partir de la découverte d’une œuvre aussi abondante que passionnante, compose la rétrospective d’une vie à la fois humble et mouvementée. Née en 1926 aux États-Unis d’une mère originaire du Champsaur, dans les Hautes-Alpes françaises, et d’un père dont la famille venait de l’empire austro-hongrois, Vivian subira les mésententes, les querelles, les mensonges, la dégradation sociale de ses parents. Réfugiée un temps dans le berceau familial français, elle reviendra à New-York, repartira, voyagera, vivra à Chicago, partageant son temps entre son métier de nounou pour des enfants de familles aisées (il faut bien vivre) et sa passion secrète pour la photographie. « Sa vie avance entre ces deux pôles, le plus souvent emmêlés, son métier de gouvernante de jeunes enfants, à domicile, et ses déambulations photographiques. » Sociable, « curieuse de tout », sûre d’elle et de ses opinions, elle reste partout et toujours solitaire, ne cherche pas à plaire – et ses nombreux autoportraits, souvent complexes et savamment élaborés, ne sont pas des entreprises de séduction, mais relèvent plutôt de la recherche visuelle. Photographe de rue, elle fixe sur la pellicule des inconnus pris sur le vif, ceux qu’en général personne ne remarque, « les exclus, les marginaux, les abandonnés, les abîmés, les fracassés… »

Le livre de Gaëlle Josse peut être qualifié de roman, dans la mesure où la vie connue de Vivian Maier est constituée de quelques points de repères et surtout de vides, de silences que seules les déductions et l’imagination peuvent remplir. L’existence en pointillés de cette artiste qui a vécu en domestique est présentée un peu comme une exposition d’instantanés successifs dont la synthèse est laissée à l’appréhension des lecteurs-visiteurs. Dans un ultime chapitre, Gaëlle Josse établit avec justesse un parallèle entre le travail photographique de Vivian Maier et ce que cherche à élaborer le travail littéraire (ou pictural, ou musical). Dans tous les cas, ce qui est en jeu, c’est la création artistique.

Jean-Pierre Longre

16:35 Publié dans Littérature, Mots et images | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : biographie, roman, francophone, gaëlle josse, les Éditions noir sur blanc, j’ai lu, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

06/12/2020

Affairistes et jeunesse perdue

Arnaldur Indridason, Les roses de la nuit, traduit de l’islandais par Éric Boury, éditions Métailié, 2019, Points, 2020

Arnaldur Indridason, Les roses de la nuit, traduit de l’islandais par Éric Boury, éditions Métailié, 2019, Points, 2020

Le cadavre dénudé d’une jeune fille, Birta, est découvert en plein cimetière, sur la tombe du père de l’indépendance islandaise. L’enquête menée par Erlendur et son acolyte Sigurdur Oli va les mener dans le sombre présent d’une jeunesse tourmentée, un milieu où la drogue et la prostitution semblent être les seuls horizons de quelques filles et garçons. Erlendur, d’ailleurs, connaît bien ce monde désespérant et désespéré, fréquenté par sa fille et son fils, qui lui reprochent de les avoir abandonnés. C’est dire que le commissaire (« divorcé, la cinquantaine ») est personnellement impliqué dans cette enquête. La victime étant originaire des fjords de l’Ouest islandais, les deux policiers vont aussi mener leurs investigations dans cette région sinistrée, appauvrie par les manœuvres de spéculateurs sans scrupules, et dont les habitants émigrent vers la capitale, Reykjavik. La jonction va être faite entre les deux pôles, la jeunesse perdue et deux hommes corrompus, un proxénète trafiquant de drogue et un promoteur véreux, qui exploitent ouvertement la fragilité humaine.

Publié initialement en 1998 mais paru tout récemment en français, ce roman est l’un des premiers à mettre en scène le commissaire Erlendur Sveinsson et ses méthodes originales, et à dévoiler une fiction qui n’est pas seulement policière. Roman d’atmosphère, roman noir (même si, ici, tout se passe sous le soleil d’été qui envahit la nuit), roman psychologique (les personnages – enquêteurs, victimes ou coupables, sont vus sous différentes facettes, voire dans toutes leurs contradictions), roman socio-politique (Erlendur ne cache pas son indignation face aux magouilles et au cynisme des entrepreneurs enrichis qui détiennent le véritable pouvoir)… L’enquête policière, pour palpitante qu’elle soit, est aussi l’occasion pour l’auteur de bâtir un récit complet et complexe, à l’image des réflexions du protagoniste tentant de récapituler les tenants et les aboutissants de son enquête : « Erlendur n’avait pas fermé l’œil de la nuit, gêné par le jour éternel de l’été. Il avait tenté d’établir des liens entre le meurtre de Birta, Herbert, Jon Sigurdsson, Kalmann et ses activités d’entrepreneur, les fjords de l’Ouest, Janus, la boîte métallique, la drogue, le passé et le présent. Il avait peu à peu échafaudé une hypothèse peut-être trop étrange pour correspondre à la réalité, mais c’est la seule qui lui était venue à l’esprit. » Avec Les roses de la nuit, qui se lit avec un plaisir dans lequel l’anxiété tient une belle place, Arnaldur Indridason avait trouvé le style qui lui a valu son succès actuel.

Publié initialement en 1998 mais paru tout récemment en français, ce roman est l’un des premiers à mettre en scène le commissaire Erlendur Sveinsson et ses méthodes originales, et à dévoiler une fiction qui n’est pas seulement policière. Roman d’atmosphère, roman noir (même si, ici, tout se passe sous le soleil d’été qui envahit la nuit), roman psychologique (les personnages – enquêteurs, victimes ou coupables, sont vus sous différentes facettes, voire dans toutes leurs contradictions), roman socio-politique (Erlendur ne cache pas son indignation face aux magouilles et au cynisme des entrepreneurs enrichis qui détiennent le véritable pouvoir)… L’enquête policière, pour palpitante qu’elle soit, est aussi l’occasion pour l’auteur de bâtir un récit complet et complexe, à l’image des réflexions du protagoniste tentant de récapituler les tenants et les aboutissants de son enquête : « Erlendur n’avait pas fermé l’œil de la nuit, gêné par le jour éternel de l’été. Il avait tenté d’établir des liens entre le meurtre de Birta, Herbert, Jon Sigurdsson, Kalmann et ses activités d’entrepreneur, les fjords de l’Ouest, Janus, la boîte métallique, la drogue, le passé et le présent. Il avait peu à peu échafaudé une hypothèse peut-être trop étrange pour correspondre à la réalité, mais c’est la seule qui lui était venue à l’esprit. » Avec Les roses de la nuit, qui se lit avec un plaisir dans lequel l’anxiété tient une belle place, Arnaldur Indridason avait trouvé le style qui lui a valu son succès actuel.

Jean-Pierre Longre

20:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, policier, islande, arnaldur indridason, Éric boury, éditions métailié, points, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

05/12/2020

Lucides prémonitions

Lucides prémonitions

Lucides prémonitions

Ferhan Şensoy, 2019, Comédie de fiction sans science, traduit du turc par Noémi Cingöz, éditions L’espace d’un instant, 2020

En 2009, c’était une « fiction », comme l’annonçait le sous-titre. Dix ans après, c’est devenu une réalité. « Malheureusement, tout ce que j’ai prédit s’est réalisé », a confié l’auteur au préfacier Cedef Ecer. « Ce ne sont pas des prophéties, tout ça, c’est juste l’intuition d’un auteur. Malheureusement, le texte est aujourd’hui plus parlant que quand on l’a joué, il y a de cela onze ans », poursuit-il. L’anticipation est devenue actualité ; la construction et la tonalité choisies traitent cette anticipation/actualité d’une manière burlesque, ce qui la rend bien plus percutante que tous les articles, manifestes ou essais possibles.

Les dix-huit scènes font intervenir un grand nombre de personnages variés vivant sous le joug de l’islamisme tout-puissant (avec notamment deux personnages dont les prénoms, Mustapha et Kemal, rappellent Mustapha Kemal Atatürk, qui avait fondé dans les années 1920 une Turquie moderne et laïque). Tous sont confrontés à des obligations aussi contraignantes qu’absurdes (« Le vin est un péché », « Se voiler un devoir », « La Turquie est plongée dans ses cinq prières quotidiennes »), et même les publicités télévisées sont consacrées au « tcharchaf » ou aux chapelets… Lorsque la machine administrative est bloquée, « c’est la volonté d’Allah ! », et pour qu’une fillette puisse s’inscrire à l’école, il lui faut un « diplôme d’études coraniques ». Une scène particulièrement désopilante, jusqu’à l’absurde, montre un tournage de série télévisée rendu impossible par les règles religieuses (un homme et une femme ne peuvent pas se toucher les mains, il faut sans cesse s’interrompre pour la prière etc.)…

Le tout à l’avenant, jusqu’au « 29 octobre 2020 », où la situation est inversée (« Fête de la République, paix au Moyen-Orient », guerre civile aux États-Unis…), et où le point final de cette tragi-comédie chante une religion renouvelée : « La religion, un beau poème / Qui n’admet pas les puritains / La religion, un beau poème / Qui n’admet pas les gens malsains ».

Jean-Pierre Longre

Autres parutions aux éditions L’espace d’un instant :

Autres parutions aux éditions L’espace d’un instant :

Jeton Neziraj, Peer Gynt du Kosovo et L'Effondrement de la tour Eiffel, traduit de l'albanais (Kosovo) par Arben Bajraktaraj et Valérie Decobert.

« Avec Peer Gynt du Kosovo, voici donc la farce poétique de Henrik Ibsen transposée dans notre Europe du XXIe siècle. Peer Gynt rêve d’un ailleurs de tous les possibles, où il pourra vivre une existence dorée. Il fait donc ses valises, quitte sa mère et son Kosovo natal. Ses aventures le confrontent à des réalités moins heureuses que prévu, sans épuiser sa lumineuse recherche de bonheur et de liberté.

L’Effondrement de la tour Eiffel croise deux histoires sur fond d’extrémisme religieux. L’une à Paris de nos jours, où un amoureux éperdu s’est mis en tête d’enlever tous les niqabs des femmes qu’il rencontre afin de retrouver sa bien-aimée ; l’autre, dans les Balkans sous occupation ottomane, où le soldat Osman est chargé de couvrir les têtes féminines. »

Nâzım Hikmet, Ceci est un rêve, Ferhad et Şirin, Ivan Ivanovitch a-t-il existé ?, traduit du turc et du russe par Noémi Cingöz et Nicole Maupaix. Préface Richard Soudée, illustration Abidine Dino

Nâzım Hikmet, Ceci est un rêve, Ferhad et Şirin, Ivan Ivanovitch a-t-il existé ?, traduit du turc et du russe par Noémi Cingöz et Nicole Maupaix. Préface Richard Soudée, illustration Abidine Dino

Ceci est un rêve est une surprenante opérette, dans laquelle l’auteur orchestre avec humour et fantaisie un vaudeville oriental, riche en impostures et quiproquos, intrigues amoureuses et situations burlesques. Les passagers d’une croisière, sous l’effet de quelques cigarettes très spéciales, sombrent dans un rêve tout aussi particulier...

Ferhad et Şirin, écrit en prison, est une histoire d’amour inspirée d’une légende populaire. On y retrouve l’intérêt de l’auteur pour les contes et les thèmes épiques. Ferhad, peintre décorateur, doit, pour retrouver sa bien-aimée, la princesse Şirin, percer une montagne pour amener l’eau jusqu’à la ville, où le peuple meurt de soif.

Ivan Ivanovitch a-t-il existé ? était jusqu’à présent la seule pièce de Nâzım Hikmet à avoir été publiée en français. L’auteur explore le réalisme socialiste, mais toujours avec le même regard critique, contre le culte de la personnalité et le régime stalinien

Nâzım Hikmet, poète et auteur dramatique turc, est né à Salonique en 1902 et mort à Moscou en 1963. Communiste convaincu, amoureux de son pays, il passera sa vie entre l’Union soviétique, en compagnie de Maïakovski et de Meyerhold, et la Turquie, où il est persécuté et emprisonné. En France, son théâtre est encore inédit, mais Mehmet Ulusoy a porté sur les planches un grand nombre de ses poèmes, notamment Paysages humains au Théâtre de l’Odéon à Paris en 1986.

17:56 Publié dans Littérature, Théâtre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, turquie, albanie, ferhan Şensoy, noémi cingöz, jeton neziraj, arben bajraktaraj, valérie decobert, éditions l’espace d’un instant, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

01/12/2020

Une vie en mille morceaux

Lire, relire... Hervé Le Tellier, Les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable, Le Castor Astral, « Millésimes », 2005 (première édition : 1997)

Lire, relire... Hervé Le Tellier, Les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable, Le Castor Astral, « Millésimes », 2005 (première édition : 1997)

Placé sous la double autorité du fameux Je me souviens de Perec et du (pas assez fameux) Mes inscriptions de Scutenaire, frappé par son titre du sceau d’une (vraie ?) modestie peu justifiée (l’auteur a sans doute raison de se dire « ce n’est sûrement pas avec un bouquin comme ça que je vais décrocher le Goncourt », mais ses pensées auraient-elles leur place « sur du papier hygiénique », sous prétexte « qu’on ne peut jamais dire exactement ce qu’on pense » ?), ce livre réussit à proposer mille réponses à une seule question : « A quoi tu penses ? » (à deux variations minimales près, au début et à la fin). Il obéit ainsi à une première contrainte, celle de la question unique ; à la réflexion, il y en a d’autres : la brièveté des réponses (une, deux, trois lignes, rarement plus) ; la dispersion thématique (même si quelques-unes ont l’air de bien s’entendre entre elles, comme celles qui mettent en abyme le motif central de la pensée, à distinguer d’ailleurs de la songerie, car « c’est dans les mauvais livres que l’on écrit "A quoi tu songes ?" ») ; l’autobiographie, faisant la part belle au « je », un « je » miroir dans lequel le lecteur peut se contempler sans vergogne, comme c’est le cas pour toute véritable autobiographie littéraire.

Se dessine, en filigrane ou en clair, l’histoire d’une vie en deux dimensions, extérieure et intérieure, avec les amours, les amitiés, les inimitiés, la tendresse paternelle, l’angoisse du temps qui file vers la mort, les questions que se pose un écrivain sur son écriture, mais aussi sur l’art, la religion, la politique, la philosophie… Livre on ne peut plus humain, donc, où les sentiments ont leur place, sans exclure l’humour et le jeu verbal. Hervé Le Tellier, éminent membre de l’Oulipo, n’hésite pas à invoquer implicitement ou explicitement les mânes de Queneau ou de Perec, et à leur suite à creuser profond dans l’âme humaine en se maintenant dans un cadre strict.

Les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable fait partie de ces livres que le critique voudrait laisser parler. Alors, sans dévoiler ses charmes secrets, laissons-en deviner quelques contours en citant un cent vingt-cinquième (à peine) de l’ensemble :

« Je pense que lorsque je suis modeste au cours d’une conversation, j’ai peur que l’on ne s’en rende pas compte ».

« Je pense que je suis triste et je ne sais pas pourquoi ».

« Je pense que pour arriver à concilier l’amour et l’humour, il faut un peu d’amour et beaucoup d’humour ».

« Je pense que ce n’est pas en lisant qu’on devient liseron ».

« Je pense qu’à trente ans, j’ai vraiment compris la mort, mais que je ne l’ai toujours pas admise ».

« Je pense qu’il y a quelque chose d’inexplicable dans le fascisme, tout comme dans la connerie d’ailleurs ».

« Je pense que le malheur est la preuve négative du bonheur ».

« Je pense que j’aimerais bien partir en week-end avec Mme Bovary ».

Les quatre premiers titres de la nouvelle collection « Millésimes » du Castor Astral sont des rééditions d’Emmanuel Bove, de René Guy Cadou, de Francis Dannemark et d’Hervé Le Tellier. Excellentes remises en mémoire, parmi lesquelles le choix des mille pensées d’un « amnésique » s’imposait.

Jean-Pierre Longre

22:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autobiographie, francophone, hervé le tellier, oulipo, le castor astral, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Le droit de s’emparer de tout

Lire, relire... Hervé Le Tellier, Esthétique de l'Oulipo, Le Castor Astral, 2006.

« Existe-t-il une approche oulipienne de l’esthétique ? Une esthétique oulipienne ? Quitte à décevoir, affirmons-le : sous cette formulation brutale, certainement pas. Le groupe est lié par un refus commun, celui du hasard, et non par une quelconque théorie du beau ». Qu’est-ce à dire ? Hervé Le Tellier cultiverait-il le paradoxe gratuit ? La provocation ? Pas vraiment. Il n’y a pas de « beau » oulipien, mais il y a une « création » et une « réception » oulipiennes, qui peuvent être étudiées, et c’est à cette étude que se consacre l’un des piliers actuels de l’Ouvroir de Littérature Potentielle, dans une perspective à la fois vulgarisatrice, scientifique, et tout de même un peu ludique, forcément.

Cinq chapitres qui se succèdent dans un ordre logique (« Fondation et influences », « Univers (et niveaux) « naturels » de complicité », « Immédiatetés culturelles », « Lecteur, encore un effort », « La forme, la contrainte et le monde » (ou « Desseins et dessins », on ne sait pas bien)) convergent vers l’idée d’un oulipisme humaniste : le groupe que fondèrent légitimement Raymond Queneau et François Le Lionnais (avec quelques autres) et qui fonde sa légitimité sur les contraintes formelles serait l’un des ultimes lieux où l’homme trouverait une place, « parce que la potentialité de la littérature est une forme de revanche dérisoire sur celle de l’existence » ; lieu de complicité, « choix de création, ironique et désenchanté ».

Oui. Et comme « l’Oulipo revendique, avec d’autres, le droit des poètes à s’emparer de tout », Le Tellier poète laisse parler Le Tellier poéticien, analyste et théoricien. S’il recense les principaux procédés contraignants de la création oulipienne – des poèmes à forme fixe à l’homophonie (« l’homme aux faux nids ») en passant par le pastiche, la parodie, le contrepet, l’acrostiche, le palindrome, le lipogramme, le « S+7 » et quelques autres manipulations –, il les place dans le contexte général de la création. Et s’il étudie les rapports de l’Oulipo avec le surréalisme, avec les mathématiques, avec l’art, il rappelle que tout cela se situe dans un vaste cadre : celui de la littérature.

Alors, il ne paraît pas inutile qu’il participe aux tentatives de définition et d’évaluation de la littérature ; qu’il rappelle le rôle des mots et de la langue dans la poésie (« il y a chez tout poète cette utopie cratylienne de la langue »), ainsi que la richesse de la multiplicité linguistique (jeux lexicaux et orthographiques à l’appui) ; qu’il développe le concept d’intertextualité afin de montrer comment les textes oulipiens s’inscrivent dans la « généalogie de la littérature »… Et il ne paraît pas hors de propos d’affirmer que cette Esthétique de la littérature, destinée à la fois à faire le point sur 45 ans de vie commune, à replacer cette vie dans le champ littéraire général et à ouvrir des horizons nouveaux, est un ouvrage nécessaire.

Jean-Pierre Longre

21:55 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, hervé le tellier, oulipo, le castor astral, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

L’amour à l’écossaise (économie de moyens)

Hervé Le Tellier, Je m'attache très facilement, Mille et une nuits, 2007

Hervé Le Tellier, Je m'attache très facilement, Mille et une nuits, 2007

« Notre héros » (puisque c’est sous ce nom que notre auteur dissimule son personnage) est amoureux de « notre héroïne », cela semble clair. Ce qui est aussi clair, c’est que celle-ci a pris ses distances avec celui-là, distances géographiques, physiques, sentimentales.

L’histoire est simple : un homme, menacé par la cinquantaine et la calvitie, débarque en Ecosse pour y retrouver pendant quelques jours une jeune femme qui fut sa maîtresse à Paris. Elle habite chez sa mère, attendant l’arrivée de son « régulier » (« presque un mari ») – alors que notre héros est pour ainsi dire son « irrégulier », celui qui vient la visiter en catimini. Evidemment, comme il devait le prévoir, comme il le prévoyait sans vraiment vouloir se l’avouer, c’est la solitude qui l’attend, une solitude à peine ponctuée de quelques rendez-vous avec la jeune femme, de quelques verres de bière, de quelques errances dans une Ecosse peu conforme aux clichés, de quelques bouffées de désir insatisfait. Déçu, notre héros ? Oui, mais à peine ; il faut bien qu’il reparte, après que notre héroïne l’a gratifié de gestes tendres avidement réclamés, chichement concédés (elle est écossaise, rappelons-le) et teintés de remords, ou de regrets.

La situation est pathétique, certes, mais narrée avec le recul humoristique d’un auteur qui sait ce qu’écrire veut dire – et aimer aussi, certainement. Les silhouettes des personnages passent sur le fond lumineux d’une Ecosse d’aujourd’hui, entre deux avions, entre deux autoroutes, entre les moutons paisibles, quand même toujours là. L’ironique dissection des sentiments et des situations paraît vouloir éviter le pathos, et tout compte fait le met en relief aux moments cruciaux. Avec une sensible économie de moyens, l’écriture d’Hervé Le Tellier nous rappelle comment les hommes se laissent transporter par l’amour : lucidement et follement.

Jean-Pierre Longre

21:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit, francophone, oulipo, hervé le tellier, mille et une nuits, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

28/11/2020

Les mots et le silence

Gérard Blua, Traces, Ultime cheminement poétique, éditions Campanile, 2018

Gérard Blua, Traces, Ultime cheminement poétique, éditions Campanile, 2018

Même si, comme l’a écrit Jean-Max Tixier, Gérard Blua « est un homme dans le siècle, en prise sur la société », son « cheminement poétique » est long et riche : Traces est son seizième recueil ; le sous-titre laisse-t-il entendre que c’est le dernier ? En tout cas les traces en question sont celles qui, jalonnant son parcours, demeurent en lui et sous sa plume. Chaque poème est dédié à un écrivain, un poète, un artiste, un ami qui lui ont permis de composer sa « mosaïque ».

Car c’est bien ce qui nous est donné là, une « mosaïque » aux motifs divers, ou un « Labyrinthe des signes / Qui n’a d’autre secret / Que l’éclat du poème. » Entre révolte « d’une mémoire torturée » et humour inspiré de Prévert, le regard s’étend au loin ou se fixe tout près, la musique et le rythme des vers, des phrases, des mots s’épanouissent en cris d’angoisse (« Ouvrez ! / La porte retentit / Quelque chose / Est derrière. / Ouvrez ! Avant que la main libre / Dessus / Ne soit clouée. ») ou en questionnements nostalgiques (« Qui saura / Ce que sera le monde ? / Nous ne le sûmes point. / Ce qu’y vivre / Sera notre mission première ? / Nous ne le sûmes point. / Si nos rêves étaient / Ecailles bien réelles ? / Nous ne le sûmes point. »

« Saisir l’existence », telle semble être la mission que se fixe l’itinéraire de ce recueil. « Car toujours nous aimons la vie », écrit Gérard Blua, et cela par le truchement des mots, « oiseaux bien bizarres […] qui ne chantent jamais / Les merveilleuses mélodies / Que je leur entends. ». Mais au-delà « des mensonges du verbe », « Ce ne sont pas les mots / Qui enfantent la Parole / Et élèvent la pensée / Mais toujours leur silence. » Un silence dense, chargé, nourri de visions, d’harmonies, d’émotions, voilà l’aboutissement de ce voyage dans le temps et l’espace conjugués et assemblés.

Jean-Pierre Longre

www.facebook.com/CampanileEditions

https://www.livre-provencealpescotedazur.fr/annuaire/gera...

Le recueil, traduit en roumain par Valeriu Stancu éditions Cronedit (Iaşi) sous le titreUrme, Ultimă călătorie poetică. Voir http://livresrhoneroumanie.hautetfort.com .

16:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, francophone, gérard blua, éditions campanile, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

24/11/2020

Une mine de bribes

Le cabinet Lambda, 5014 citations à siroter, croquer, injecter ou infuser, compilées par Paul Lambda, Cactus Inébranlable éditions, 2020

Le cabinet Lambda, 5014 citations à siroter, croquer, injecter ou infuser, compilées par Paul Lambda, Cactus Inébranlable éditions, 2020

« Ça fait très longtemps que je ne lis pas de livre : je lis dans les livres. ». Cette citation d’Éloïse Lièvre résume l’attitude que nous avons face au Cabinet Lambda : on ne va pas s’amuser (s’astreindre ?) à lire le livre in extenso, de la page 7 à la page 700. Non. Pour explorer cette mine, pour en goûter les délices, nous pouvons en user de plusieurs manières, l’aborder sous différentes faces. Feuilleter l'ouvrage, et ainsi se fier au hasard des rencontres séduisantes; chercher un mot qui nous intéresse (ils sont déclinés dans l’ordre alphabétique), le trouver (il y a de grandes chances) et en épuiser le contenu ; utiliser l’ « index des auteurs et autres sources » afin de chercher un écrivain (ou autre) et se reporter aux numéros des citations qui le concernent (à considérer cet index, on devine les préférences de Paul Lambda).

Avec modestie, celui qui dit avoir « compilé » ces citations (« tirées de livres, de films et de deux trois passants, de beaucoup de morts et de quelques vivants ») écrit en avant-propos : « C’est mon meilleur livre car il n’est pas de moi. » Certes. Il y a tout de même un énorme travail, visant à « attiser la curiosité », à stimuler l’intellect, la mémoire, la lecture. Car le souvenir de telle œuvre lue jadis ou naguère n’empêche pas la relecture, et la méconnaissance de telle autre pousse à s’y plonger. Sans oublier le plaisir esthétique qu’il y a à superposer des phrases ou de brefs paragraphes, à les faire résonner ensemble, à les remâcher même.

L’inconvénient, avec ce genre d’ouvrage, c’est que le chroniqueur ne peut pas le résumer. S’il veut encourager le futur lecteur (et il le veut), il en est réduit à en citer quelques bribes. Alors, puisque « la législation sur le droit d’auteur » le tolère, en voici quelques-unes, qui pourraient faire naître quelques échos dans notre monde intérieur et extérieur. « Au réveil : malade ; oreilles bouchées, nez qui coule, mal de tête. Mort prochaine ? » (Francis Frog) ; « Je lave chaque matin je ne sais combien de paires de mains qui, toutes, m’appartiennent. » (Vincent La Soudière) ; « À vous votre religion, et à moi ma religion. » (Le Coran) ; « Le terrorisme n’est pas l’expression d’une rage. Le terrorisme, c’est une arme politique. Retirez à un gouvernement sa façade d’infaillibilité et vous retirez la confiance que le peuple peut lui porter. » (Dan Brown) ; « À force de silence, ils ont fini par s’entendre. » (Katherine Mansfield et son mari) ; « Quelle merveilleuse invention que l’homme ! Il peut souffler dans ses mains pour les réchauffer et souffler sur sa soupe pour la refroidir. » (Georges Perec). Pour finir, du côté des auteurs : « Je voudrais arriver un jour à tout faire comprendre en une simple ligne. » (Hugo Pratt) ; et des éditeurs : « Un écrivain est innocent, un éditeur coupable. […] Ne regardez pas seulement ce que je publie, regardez ce que je ne publie pas. ».

Jean-Pierre Longre

16:59 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : citations, compilation, francophone, paul lambda, cactus inébranlable éditions, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

18/11/2020

Réparer les plaies

Lire, relire...Auđur Ava Ólafsdóttir, Ör, traduit de l’islandais par Catherine Eyjólfsson, Zulma, 2017, Zulma Poche, 2020

Lire, relire...Auđur Ava Ólafsdóttir, Ör, traduit de l’islandais par Catherine Eyjólfsson, Zulma, 2017, Zulma Poche, 2020

« Je fais tout ce que les trois Guđrun de ma vie me demandent. Je fixe les étagères et les miroirs, je déplace les meubles là où on me dit. […] Je ne suis […] pas un homme qui démolit, plutôt du genre qui arrange et répare ce qui ne fonctionne pas. Si on me demande pourquoi je fais tout ça, je réponds que c’est une femme qui me l’a demandé. ». Jónas Ebeneser, héros et narrateur du nouveau roman d’Auđur Ava Ólafsdóttir, est un habile bricoleur, on l’aura compris. Et bien qu’il n’ait plus de vie sexuelle depuis plusieurs années, il privilégie ses rapports avec les femmes, à commencer par ses « trois Guđrun » : son ex-femme, sa mère (ancienne professeur de mathématiques qui n’a plus toute sa tête mais sait encore calculer) et sa fille (Guđrun Nymphéa), « spécialiste en biologie marine ». À part cela, il se sent bien seul.

L’histoire que Jónas raconte de lui-même devrait être celle de la fin de sa vie. L’idée du suicide le taraude, et il décide de partir, armé de sa perceuse et de sa caisse à outils, pour un pays en ruines – une contrée anonyme qui synthétise tous les pays détruits par la guerre. Dans la ville où il atterrit, seuls demeurent presque intacts de rares bâtiments, dont l’Hôtel Silence où il s’installe. Il s’y prend d’amitié pour May et Fifi, le frère et la sœur qui gèrent tant bien que mal cet établissement aux rares clients, ainsi que pour le petit garçon de May, Adam, fortement marqué par la guerre, et se met à s’occuper de la plomberie, de l’électricité, bref de toutes les défectuosités qu’un long abandon a entraînées. Et sa renommée de bricoleur va s’étendre…

L’histoire que Jónas raconte de lui-même devrait être celle de la fin de sa vie. L’idée du suicide le taraude, et il décide de partir, armé de sa perceuse et de sa caisse à outils, pour un pays en ruines – une contrée anonyme qui synthétise tous les pays détruits par la guerre. Dans la ville où il atterrit, seuls demeurent presque intacts de rares bâtiments, dont l’Hôtel Silence où il s’installe. Il s’y prend d’amitié pour May et Fifi, le frère et la sœur qui gèrent tant bien que mal cet établissement aux rares clients, ainsi que pour le petit garçon de May, Adam, fortement marqué par la guerre, et se met à s’occuper de la plomberie, de l’électricité, bref de toutes les défectuosités qu’un long abandon a entraînées. Et sa renommée de bricoleur va s’étendre…

Reprenant goût aux choses, aux plaisirs du cœur et du corps, il ne peut évidemment pas réparer les blessures profondes, les tragédies personnelles et familiales, les cicatrices de la vie, mais il voudrait s’y employer. « Ör » signifie « cicatrices », écrit l’auteur, et Jónas « en a sept ». Le titre de l’un des chapitres (les titres son ici, parfois, tout un programme narratif, voire un poème dense et bref) dit ceci : « Les plaies se referment plus ou moins vite et les cicatrices se forment par couches, certaines plus profondes que d’autres ».

Roman poétique et vrai, dramatique et souriant, jonché de signes à déchiffrer, Ör ménage des surprises, en toute simplicité apparente. Une simplicité qui recèle une profonde humanité, comme le reconnaît à demi-mot Jónas : « Je ne peux pas dire à cette jeune femme, qui ne possède rien d’autre que la vie, que je suis perdu ? Ou que la vie a pris un tour différent auquel je ne m’attendais pas ? Mais si je disais : Je suis comme tout le monde, j’aime, je pleure et je souffre, il est probable qu’elle me comprendrait et qu’elle réponde : Je vois ce que vous voulez dire. ».

Jean-Pierre Longre

22:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, islande, auđur ava Ólafsdóttir, catherine eyjólfsson, zulma, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

« Toute vie a sa part de mystère »

Lire, relire...Dominique Bona, Mes vies secrètes, Gallimard, 2019, Folio, 2020

Lire, relire...Dominique Bona, Mes vies secrètes, Gallimard, 2019, Folio, 2020

Dominique Bona est connue pour avoir raconté d’autres vies que la sienne. Outre ses romans, elle a écrit les biographies de Romain Gary, Stefan Zweig, Berthe Morisot, Camille Claudel, Clara Malraux, Paul Valéry, Colette, Gala Dalí, André Maurois, des sœurs Heredia, des sœurs Rouart… Personnes déjà plus ou moins notoires et bien réelles, qui sont ainsi devenues des personnages, non de fiction, non de roman, mais de récits en quête de vérité humaine. Cette quête, elle passe par la construction des « vies secrètes » dont on ne sait si elles sont celles des protagonistes, celles de l’auteure, ou les deux à la fois.

Le livre, qui a les caractéristiques de l’autobiographie sans en être vraiment une, est peuplé d’une myriade de personnages tournant autour des grandes figures qui ont occupé les recherches, le travail, l’existence de la biographe : Pierre Louÿs, Manet, Mallarmé, Degas, Debussy, Paul Claudel, Rodin, Michel Mohrt, Simone Gallimard, Salvador Dalí, Michel Déon, François Nourissier, d’autres encore… À vrai dire, les fréquentations de Dominique Bona ne sont pas seulement littéraires, et elle leur reconnaît une influence profonde : « Les personnages ont tout pouvoir sur leur biographe, qui en ressent leurs ondes et en accuse les effets. Gary, avec ses masques, me désorientait et j’ai fini par le perdre. Zweig m’a entraînée dans sa descente vers l’abîme et conduite aux portes de la dépression qui l’a finalement emporté. Berthe Morisot voulait que je sois droite et claire, comme elle tenace et appliquée. Clara Malraux m’a communiqué sa joie, sa malice, et fait pleurer aussi avec elle, dans les moments de tendresse vaincue. Mais aucun ne m’a procuré comme Gala tant d’ondes dynamiques : l’énergie, la force qui va, tels sont ses dons de muse. ».

Le livre, qui a les caractéristiques de l’autobiographie sans en être vraiment une, est peuplé d’une myriade de personnages tournant autour des grandes figures qui ont occupé les recherches, le travail, l’existence de la biographe : Pierre Louÿs, Manet, Mallarmé, Degas, Debussy, Paul Claudel, Rodin, Michel Mohrt, Simone Gallimard, Salvador Dalí, Michel Déon, François Nourissier, d’autres encore… À vrai dire, les fréquentations de Dominique Bona ne sont pas seulement littéraires, et elle leur reconnaît une influence profonde : « Les personnages ont tout pouvoir sur leur biographe, qui en ressent leurs ondes et en accuse les effets. Gary, avec ses masques, me désorientait et j’ai fini par le perdre. Zweig m’a entraînée dans sa descente vers l’abîme et conduite aux portes de la dépression qui l’a finalement emporté. Berthe Morisot voulait que je sois droite et claire, comme elle tenace et appliquée. Clara Malraux m’a communiqué sa joie, sa malice, et fait pleurer aussi avec elle, dans les moments de tendresse vaincue. Mais aucun ne m’a procuré comme Gala tant d’ondes dynamiques : l’énergie, la force qui va, tels sont ses dons de muse. ».

Certes, les biographies, sans expliquer ce que sont vraiment l’art ou la littérature (voir le Contre Sainte-Beuve de Marcel Proust), permettent d’aller au-delà des apparences, de montrer quelques-unes des faces cachées d’êtres trop connus pour échapper aux clichés. Mais il faut reconnaître que « toute vie a son mystère ». « Le biographe se donne pour mission d’aller aussi loin que possible dans la découverte du personnage, dans son intimité profonde, cachée. Mais il demeure et demeurera toujours en deçà de l’inaccessible secret de chacun. ». Si dans Mes vies secrètes Dominique Bona évoque les aspects pluriels de sa vie personnelle en même temps qu’elle rappelle les vies auxquelles elle s’est consacrée, elle ne dévoile pas ce que le titre de son livre a d’ambigu et de dense.

Jean-Pierre Longre

www.folio-lesite.fr

20:22 Publié dans Essai, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, autobiographie, francophone, dominique bona, gallimard, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Vérités d’aujourd’hui

Lire, relire...Philippe Delerm, L’extase du selfie, Éditions du Seuil, 2019, Points, 2020

Lire, relire...Philippe Delerm, L’extase du selfie, Éditions du Seuil, 2019, Points, 2020

D’aucuns diront : toujours les mêmes recettes, les petits gestes et les petits objets de la vie quotidienne racontés dans des textes aussi brefs que généralisants… Pas si simple ! Il ne s’agit pas de recette, mais de contrainte fructueuse, qui combine la narration et la poésie, le sens de l’observation et la sociologie. Lorsque Philippe Delerm s’intéresse à l’index qui « se promène sur l’écran de la tablette ou du smartphone » pour y faire défiler des photos, c’est la mémoire qu’il met en jeu : « Du bout du doigt, on ne peut qu’approcher. Ou pas même. Il reste comme un doute dans cette proximité si lointaine. On fait glisser sur un miroir ceux qu’on a cru tenir, tout ce qu’on a pu faire. » Et le texte qui a donné son titre au recueil, « L’extase du selfie » débouche sur la question même de l’existence. Quant au geste ostensiblement désinvolte qui consiste à tourner le volant en se servant uniquement de la paume, il n’échappe ni à l’analyse ironique de la « sensualité de petit mec, qui juge les autres hommes timorés et pense que les femmes ont trouvé leur permis de conduire dans un baril de lessive », ni à une esquisse de morale : le « petit mec » « sait bien qu’il est vu. Mal vu. » Rien à voir avec « Conduire un caddie de supermarché » : « Vous croyez le conduire, et c’est lui qui vous mène. »

Il y a aussi les gestes de toujours, voire ceux qui appartiennent complètement au passé : « Faire les carreaux », lire « l’heure au gousset », plier les draps (« On ressent dans tout son corps la chorégraphie ancestrale de ce pliage, de ce muet dialogue »), faire la gelée de groseilles, revenir au disque vinyle (« il paraît que c’est branché »). Et si jusqu’à présent vous n’avez remarqué, de la Joconde, que le sourire, profitez de la plume de Delerm pour regarder ses mains. Elles en disent long.

Il y a aussi les gestes de toujours, voire ceux qui appartiennent complètement au passé : « Faire les carreaux », lire « l’heure au gousset », plier les draps (« On ressent dans tout son corps la chorégraphie ancestrale de ce pliage, de ce muet dialogue »), faire la gelée de groseilles, revenir au disque vinyle (« il paraît que c’est branché »). Et si jusqu’à présent vous n’avez remarqué, de la Joconde, que le sourire, profitez de la plume de Delerm pour regarder ses mains. Elles en disent long.

Certes, on peut toujours se dire, comme l’annonce fièrement la quatrième de couverture : « Mais oui, bien sûr, c’est exactement cela ! » Mais c’est trop peu dire. La fine évocation des gestes et des objets, le choix minutieux des mots, leur agencement précis, la légère chute finale, tout cela relève de la prose poétique. On pense parfois à Francis Ponge, ou dans un registre un peu différent au regretté Pierre Autin-Grenier. Mais Philippe Delerm a bien sa manière à lui de saisir l’essence poétique de la vie quotidienne. Il l’écrit lui-même : « Les poètes disent toujours la vérité ».

Jean-Pierre Longre

www.editionspoints.com

12:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, poésie, francophone, philippe delerm, le seuil, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

12/11/2020

L’eau de rose amère de Rosamond

Rosamond Lehmann, L’invitation à la valse, traduit de l’anglais par Jean Talva, Belfond, 2020

Rosamond Lehmann, L’invitation à la valse, traduit de l’anglais par Jean Talva, Belfond, 2020

Dès le premier chapitre, la description progressive de la maison Curtis campe l’atmosphère particulière du roman, faite d’un mélange de romantisme illusoire et d’analyse sociale sans concessions ; atmosphère particulière et légèrement mystérieuse. « Tout est sage, banal, conventionnel, et même un peu guindé. […] Pourtant on n’en peut méconnaître le pouvoir fascinateur, ignorer les suggestions. Quelque chose se passe ici. » De cette famille traditionnelle de la « bonne société » provinciale anglaise, une figure se détache, celle d’Olivia, qui fête ses dix-sept ans et va être invitée, avec sa sœur aînée Kate, à son premier bal.

Une bonne première partie du roman est consacrée à la préparation de ce bal – choix des robes, invitation d’un cousin un peu étrange en guise de cavalier, recommandations maternelles diverses –, le tout au milieu d’une famille attentive mais plus ou moins déclassée socialement. « Il était clair, pour les deux jeunes filles, que leurs parents s’étaient donné beaucoup de peine pour faire de cette soirée en leur honneur un petit événement. » Et commence la réception tant attendue, avec ses espoirs, ses rencontres, les tentatives (plutôt infructueuses) d’Olivia pour remplir son « carnet de bal », les invitations de jeunes (et vieux) hommes… Pour elle, c’est une expérience inédite, et une occasion de s’épanouir, car même si elle est freinée par un complexe d’infériorité (notamment par rapport à sa sœur et à la famille qui reçoit), elle n’est ni naïve ni vraiment timide, et en se frottant au monde elle affermit son caractère.

C’est dire que, malgré ce que pourrait laisser croire le sujet, L’invitation à la valse n’est pas un roman à l’eau de rose, ou alors une eau de rose amère et vitaminée ; c’est plutôt un roman initiatique dans lequel Rosamond Lehmann s’adonne aussi à la fine critique d’une certaine société anglaise de l’entre-deux-guerres (nous sommes en 1920). « Dans un petit pays comme Little Compton, on avait à tenir son rang ; il fallait se montrer circonspect, ombrageux, prompt à s’offenser des manques d’égards imaginaires ou des familiarités déplacées. » En outre elle installe une belle galerie de portraits en action, à commencer par celui d’Olivia, et en continuant par ceux de sa sœur, de ses parents, d’un vieil oncle un peu lunatique et, bien sûr, d’un certain nombre d’invités au bal : des jeunes gens de toutes sortes, distingués ou vulgaires, affables ou mufles, sobres ou alcoolisés, séduisants ou laids, parmi lesquels on remarque un attachant jeune père de famille aveugle, un anarchiste légèrement caractériel, un vieillard amateur de jeunes filles… Dans ce monde, Olivia évolue entre admiration et déception. « Il m’est arrivé beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises. Qu’est-ce donc qui en fait presque de la richesse ? Fragments étranges, méli-mélo de regards, de paroles… En réalité rien, pour moi. Rollo qui me quitte pour Nicole. Rollo et son père qui me sourient. Peter qui pleure et me dit : « Vous êtes mon amie… » Kate qui a l’air si heureuse… Une valse avec Timmy. Marigold dégringolant l’escalier pour courir vers lui. Oui, je peux dire que j’ai passé une bonne soirée. Bien que ma robe… Elle se mit à désirer de toutes ses forces l’obscurité de sa petite chambre, son lit qui l’attendait à la maison. » Par sa complexité, par ses enjeux psychologiques et sociaux, par sa subtilité, par son style enlevé, L’invitation à la valse, dont la première publication date de 1932, est un roman manifestement moderne.

C’est dire que, malgré ce que pourrait laisser croire le sujet, L’invitation à la valse n’est pas un roman à l’eau de rose, ou alors une eau de rose amère et vitaminée ; c’est plutôt un roman initiatique dans lequel Rosamond Lehmann s’adonne aussi à la fine critique d’une certaine société anglaise de l’entre-deux-guerres (nous sommes en 1920). « Dans un petit pays comme Little Compton, on avait à tenir son rang ; il fallait se montrer circonspect, ombrageux, prompt à s’offenser des manques d’égards imaginaires ou des familiarités déplacées. » En outre elle installe une belle galerie de portraits en action, à commencer par celui d’Olivia, et en continuant par ceux de sa sœur, de ses parents, d’un vieil oncle un peu lunatique et, bien sûr, d’un certain nombre d’invités au bal : des jeunes gens de toutes sortes, distingués ou vulgaires, affables ou mufles, sobres ou alcoolisés, séduisants ou laids, parmi lesquels on remarque un attachant jeune père de famille aveugle, un anarchiste légèrement caractériel, un vieillard amateur de jeunes filles… Dans ce monde, Olivia évolue entre admiration et déception. « Il m’est arrivé beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises. Qu’est-ce donc qui en fait presque de la richesse ? Fragments étranges, méli-mélo de regards, de paroles… En réalité rien, pour moi. Rollo qui me quitte pour Nicole. Rollo et son père qui me sourient. Peter qui pleure et me dit : « Vous êtes mon amie… » Kate qui a l’air si heureuse… Une valse avec Timmy. Marigold dégringolant l’escalier pour courir vers lui. Oui, je peux dire que j’ai passé une bonne soirée. Bien que ma robe… Elle se mit à désirer de toutes ses forces l’obscurité de sa petite chambre, son lit qui l’attendait à la maison. » Par sa complexité, par ses enjeux psychologiques et sociaux, par sa subtilité, par son style enlevé, L’invitation à la valse, dont la première publication date de 1932, est un roman manifestement moderne.

Jean-Pierre Longre

Les éditions Belfond publient en même temps Intempéries, publié pour la première fois en 1936.

Les éditions Belfond publient en même temps Intempéries, publié pour la première fois en 1936.

« Dix ans après L’Invitation à la valse, Olivia a divorcé, mûri, quand son chemin recroise celui de son premier amour. Cèderont-ils à leur passion commune ? Dans ce second volet des aventures d’Olivia Curtis, l’émotion, l’invitation à l’amour, les vertiges de la liberté sont toujours là, mais avec une tonalité plus grave, plus profonde.

Londres, 1930. Dans le train qui la ramène chez ses parents, Olivia Curtis reconnaît immédiatement Rollo Spencer, frère de sa camarade d’enfance Marigold, mais elle hésite à lui adresser la parole. Le riche fils de Lord Spencer a épousé la  brillante Nicole, elle-même s’est mariée avec Ivor puis l’a quitté en dépit de la réprobation muette des siens et vit maintenant seule à Londres dans une situation financière précaire.

brillante Nicole, elle-même s’est mariée avec Ivor puis l’a quitté en dépit de la réprobation muette des siens et vit maintenant seule à Londres dans une situation financière précaire.

C’est Rollo qui fait les premiers pas, qui renoue avec entrain les liens d’autrefois — et Olivia se laisse reprendre par la fascination qu’exerçait naguère sur elle la famille Spencer. Alors que Rollo souhaite la revoir, alors qu’il dit l’aimer, comment pourrait-elle résister ? Elle sait bien pourtant que rien d’autre n’est possible entre eux que la clandestinité, les coups de téléphone en cachette, les chambres d’hôtels anonymes…

Malgré tout ça, elle se lance. Avec lucidité mais avec aussi cet espoir fou de voir ses rêves de jeunesse se réaliser et l’amour s’offrir à elle ».

18:59 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman, anglophone, rosamond lehmann, jean talva, belfond, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

01/11/2020

L’éternelle navigation de l’homme

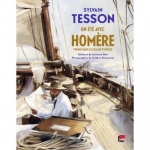

Sylvain Tesson, Un été avec Homère, voyage dans le sillage d’Ulysse, tableaux de Laurence Bost, photographies de Frédéric Boissonnas, Équateurs, 2020

Sylvain Tesson, Un été avec Homère, voyage dans le sillage d’Ulysse, tableaux de Laurence Bost, photographies de Frédéric Boissonnas, Équateurs, 2020

« L’homme, s’il a changé d’habit, est toujours le même personnage, mêmement misérable ou grandiose, mêmement médiocre ou sublime ». Telle est la thèse que l’écrivain voyageur défend dans ce livre comme dans d’autres. Ici, c’est sur un monument de la littérature mondiale qu’il s’appuie pour en témoigner. Un séduisant témoignage, composé du texte dit sur France Inter par Sylvain Tesson sur Homère et publié en 2018, enrichi de tableaux colorés et mouvants de Laurence Bost, de photographies prises au cours du voyage que le « savant inspiré » Victor Bérard fit en 1912 sur les traces d’Ulysse (et dont on peut voir le tracé page 74) et de commentaires complémentaires de l’auteur.

Un beau livre, donc, que l’on peut parcourir à loisir en suivant ou non l’itinéraire du voilier sur lequel Sylvain Tesson, Laurence Bost et leur équipage s’embarquèrent en 2019, en suivant ou non l’ordre des chapitres peuplés de personnages de l’Iliade et de l’Odyssée, héros, hommes, dieux dont les faits et gestes ne sont pas répertoriés en détail, mais qui sont caractérisés par leur pérennité symbolique : « L’homme antique est un modèle. Sa figure nous émerveille encore. Il y a deux mille cinq cents ans, sur les rivages de la mer Égée, une poignée de marins et de paysans, accablés de soleil, harassés de tempêtes, arrachant un peu de vie à des cailloux pelés, apportaient à l’humanité un style de vie, une vision du monde et une conduite intérieure indépassables. » Un beau livre faisant écho à la « poésie pure » d’Homère, à cette musique qui, en particulier, recourt à l’épithète (qui « adoube le nom ») et à la comparaison (qui « relance le rythme »). Une poésie dont l’éternelle actualité saute aux yeux : « Qui ne possède ni cœur sensé, ni pensée flexible / dans sa poitrine : comme un lion, il n’agit qu’en sauvage – lion asservi à sa grande force. » (Notons que le choix des traducteurs est des plus adéquats, puisque ce sont Philippe Brunet et Philippe Jaccottet).

Raymond Queneau, sacralisant pour ainsi dire la double œuvre homérique, a dit naguère que toute « grande œuvre » est soit une Iliade soit une Odyssée. Sylvain Tesson semble corroborer cette affirmation en écrivant que « le cosmos avait été dérangé par les outrances de l’homme à Troie » (Iliade), et que l’Odyssée s’emploie à « ravauder l’équilibre cosmique en rétablissant l’équilibre privé ». Tout ce livre – textes, tableaux, photographies, citations – nous rappelle que « les anciens Grecs nous ont appris à regarder le monde ». Homère, que la tradition nomme « le poète aveugle », nous l’apprend à sa manière, dans le mystère de sa poésie.

Jean-Pierre Longre

22:41 Publié dans Histoire, Littérature, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, voyage, peinture, photographie, poésie, francophonie, sylvain tesson, laurence bost, frédéric boissonnas, Équateurs, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

25/10/2020

Pierres maternelles

François Cheng, À Notre-Dame, Éditions Salvator, 2019

François Cheng, À Notre-Dame, Éditions Salvator, 2019

Les paroles s’envolent, les écrits restent. De même les images traumatisantes, telles celles de l’incendie, en avril 2019, de Notre-Dame de Paris. Le surlendemain de la catastrophe, François Cheng, participant à l’émission « La grande librairie », y parle de « l’émotion » collective, mais aussi de la « mémorable communion universelle qu’aucun artifice humain n’aurait réussi à créer. » Il évoque la cathédrale comme monument unique, incarnant « notre âme commune », au caractère vivant, « chargé de spiritualité ». Un monument véritablement maternel dont, par sa destruction, l’amour nous échappe. Mais non, dit-il, « Notre-Dame est sauvée ».

Ce sont ces paroles qui sont publiées dans ce mince et précieux volume, suivies de lettres émues et émouvantes de téléspectateurs, admirant la « voix de vérité », le « rayonnement spirituel » de François Cheng qui, dans un « ajout » de quelques pages, avoue qu’il a habituellement des réticences à s’exprimer à la télévision, mais qu’en l’occurrence il a su décrire « ce qui [l]’habitait », et que lui « qui venait de l’autre bout du monde » « a pu trouver enfin les mots pour dire, à sa manière, sa gratitude envers la terre qui l’a accueilli, ainsi que sa rencontre en profondeur avec son peuple et son histoire. ». Et il a su chanter en Notre-Dame de Paris « un vaisseau portant toujours plus loin, toujours plus haut, les rêves humains. ».

Jean-Pierre Longre

23:12 Publié dans Essai | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : essai, francophone, françois cheng, Éditions salvator, jean-pierre longre | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

17/10/2020

Les merveilles de la décadence

Jacques Aboucaya, Alain Gerber, Au véritable french tacos, Ramsay, 2020

Jacques Aboucaya, Alain Gerber, Au véritable french tacos, Ramsay, 2020

Ganymède et Calixte, deux amis apparemment assez proches pour se répandre en confidences mutuelles, visitent, chacun de son côté, deux pays qui, pour peu qu’on les observe un peu en profondeur, révèlent des mœurs devant lesquelles nos deux « naïfs » ne laissent pas de s’étonner. Un étonnement qui ne va pas, parfois, sans frayeur, et le plus souvent sans émerveillement, à tel point qu’ils se laisseraient volontiers gagner par les coutumes locales. Ganymède (prénom emprunté au jeune mortel qui découvrit le royaume des dieux), donc, explore la Zapockie, et Calixte (le même qui, jadis, fut introduit dans la vie lyonnaise ?), prospecte la Phéraizie, deux contrées qui se ressemblent quelque peu, se complètent même l’une l’autre, tout en laissant prévoir, par les progrès qui s’y manifestent, ceux qui attendent le pays d’origine de nos deux beaux héros, la France.